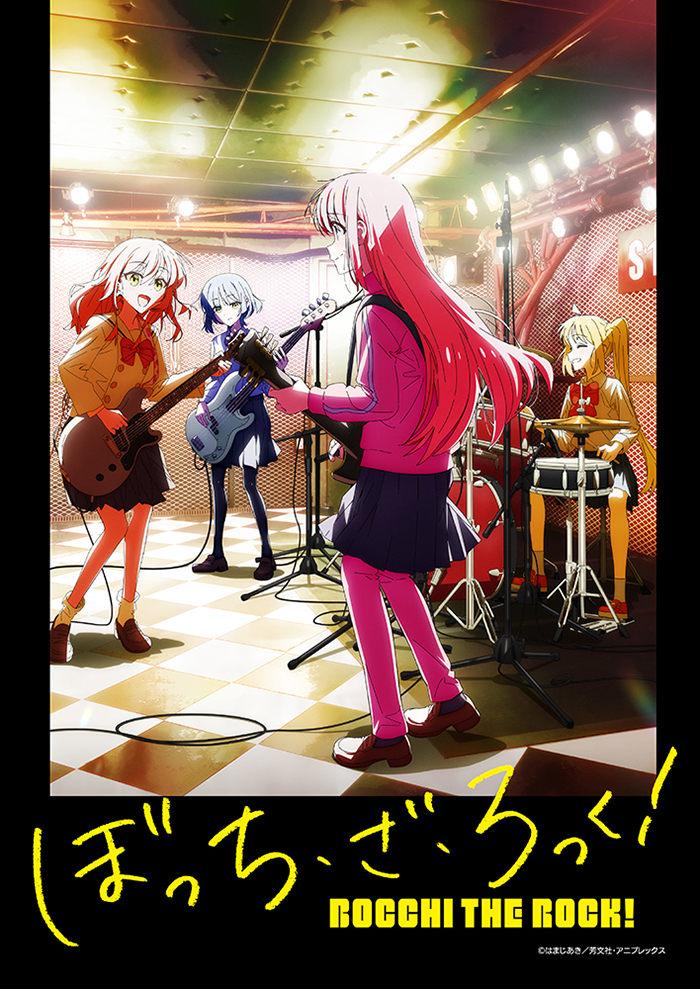

『ぼっち・ざ・ろっく!』や『虎に翼』で知られる脚本家の吉田恵里香さん/写真はKAI-YOU編集部撮影

脚本家・吉田恵里香が、アニメ・ドラマという表現の場で「見過ごしてはいけないもの」に深く向き合ったトークイベントの模様をレポートします。代表作に『ぼっち・ざ・ろっく!』『虎に翼』などを持ち、最近ではオリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』も手がけ、注目を集める彼女。作品づくりの裏側、そして表現に伴う責任についてのお話から、私たち観る側にも問いかける内容が詰まっていました。

1. 脚本家・吉田恵里香とは?

- 『ぼっち・ざ・ろっく!』『虎に翼』で話題

- 新作『前橋ウィッチーズ』への期待

2. 恋愛ドラマが持つ“暴力性”

- 「恋せぬふたり」で問い直した恋愛観

- 恋愛=必須? という社会的プレッシャー

3. 善意が時に人を傷つける ──『生理のおじさんとその娘』の教訓

- 「理解しているつもり」が最も危うい

- 当事者のプライバシーをどう守るか

4. 『前橋ウィッチーズ』に込められた思い

- “病みキャラ”を消費しないキャラクター設計

- リアルな悩みを持つ少女たちの姿

5. アニメだからこそ考える「表現の責任」

- ノイズを削ぎ落とす作業

- 視聴者にどう届くかを意識する

6. 実写とアニメ、脚本の違い

- 制約と自由度の違い

- 作家として譲れない基準とは

7. 見る側にも問われる“加害性”の意識

- ただ楽しむだけでなく「問い」を受け取る

- 表現と受け手の新しい関係性

恋愛ドラマの“暴力性”とは何か

吉田さんはまず、NHKドラマ『恋せぬふたり』(2022年)を例に、「恋愛」がどのようにドラマで扱われてきたかを問い直しています。多くの物語で「恋愛しないと人は成長しない」「恋愛によって人生が劇的に変わる」という描き方がなされがちで、それ自体が「恋愛=必須」「愛を持たない人生は不完全」などのプレッシャーを生むことも。

彼女は、「恋愛や性的指向に関心のない人=アロマンティック・アセクシュアル(アロマ/アセク)」の視点を取り入れることで、恋愛が中心でない、あるいは恋愛があっても人生を必ず支配するものではないという可能性を描きたい、と語っています。恋愛バナシも好きだけど、それを押し付ける表現には慎重でありたい、という想いが基底にあります。

“理解してるつもり”のプレッシャーと暴力

次に『生理のおじさんとその娘』(2023年)という単発ドラマのお話。ここで描かれるのは、生理の理解を持っているふりをする人の言動が、実際には当事者のプライバシーを侵害したり、意図せずその人を傷つけたりするということ。

「理解してると思っている人が一番ヤバい」という表現は、善意であっても見落としてしまう傷の存在を指摘していて、当事者でない人が“理解者”を名乗ることの重みと危うさを提示しています。表現者として、こうした見過ごされがちな“配慮”の問題にきちんと目を向ける姿勢が見てとれます。

『前橋ウィッチーズ』──「病み系」アイコンではなくリアルな女の子たちを

オリジナルアニメ『前橋ウィッチーズ』では、魔女見習いたちが抱える葛藤や悩みなど、「エモさ」だけではなく「地に足がついた苦しさ」も表現に混じっています。吉田さんは、企画段階では「歌を歌う女の子もの」という割と典型的な設定だったが、“みんなが仲良くてポジティブ”なだけでは差別化できない、という思いからキャラクターの性格も言動も複雑に、リアルにデザインしたと言います。

「病んでる!を売りにしたくない」という言葉は印象的。人間の弱さや暗い部分を描くことはあっても、それが“商品価値”として安易に消費されることを避けたい、という哲学がここにはあります。

アニメだからって“何でもあり”じゃない

表現の自由を保障しつつも、アニメだからといって無責任に描写をすればいいわけではない。吉田恵里香はこの線引きを常に意識しています。ノイズになるもの、過度な演出、描くことによる影響などをしっかり考えて、作品として何を選び、何を捨てるかを取捨選択する。

人気作になることを狙うなら、表現の見せ方やテンション、キャラクターの扱いなど、あえて“ノイズ”を除くという作業も必要になる。彼女がそれを恐れないのは、作品がただ「受けたい」「見られたい」というだけでなく、「伝えたいこと」があるからだと思います。

実写ドラマ vs アニメ脚本、そして作家としての基準

実写とアニメ、それぞれに脚本を書く上での困難さ・自由度があります。アニメにはアニメの、ドラマにはドラマの制約や可能性があり、それを理解した上で、どこに「最低限譲れないライン」があるのか。吉田さんは自分の中にあるそれを明確に持っていて、それが作品のクオリティだけでなく、表現の責任につながっているということが、トークから見えてきました。

まとめ:見る側も、創る側も“加害性”を意識する時代へ

吉田恵里香さんの話を通して浮かび上がるのは、「創作には責任」があるということ。キャラクターの描き方、テーマの選び方、言葉の使い方──どれもが、受け取る人の生き方や考え方に届きうるものです。

私たち視聴者/読者も、ただ“面白かった”“感動した”で終わるのではなく、「これが自分にどんな影響を持っていたか」「作品が提示している前提にはどんな価値観や無自覚な押し付けがあるか」を考えることが求められているのかもしれません。

コメント